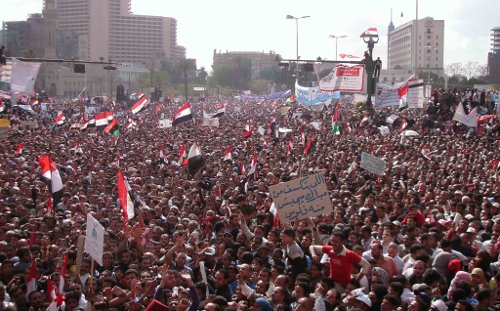

È opinione ormai diffusa che nella realtà egiziana ormai Piazza Tahrir costituisca a tutti gli effetti un potere in conflitto con gli altri. La realtà egiziana in verità, non senza colpevoli semplificazioni, potrebbe essere letta proprio a partire dallo stato dei rapporti di forza tra la piazza ed il ceto militare determinato a mantenere la sua rendita di potere. Un anno dopo la rivoluzione le elezioni presidenziali appena svoltisi certamente fotografano lo stato dell’arte. La rivoluzione non è riuscita a proporre il suo candidato, soprattutto perché incalzata sul terreno sociale da una forza ben radicata come i Fratelli Musulmani e su quello politico dall’esercito, che ha teso a spegnere i fuochi dell’insurrezione ed isolarne i militanti allo scopo di stroncare sul nascere mutamenti ben più radicali.

Certo la rivolta è riuscita a provocare la caduta di ben due governi provvisori ed insidiare in tal modo per davvero la supremazia dei militari nella politica egiziana. Nel frattempo però due fenomeni sono intervenuti ad inceppare il processo rivoluzionario: da una parte come detto il proletariato metropolitano la cui rivolta ha così ispirato il mondo non è riuscito a proporre un candidato favorevole alle sue istanze (alcune speranze erano state riposte nel candidato demo-islamico Abel el-Futuh, moderatamente conservatore sul piano morale e socialdemocratico su quello sociale) e dall’altra conseguentemente si è andati verso una riproposizione della collaudata formula: o noi militari o il caos, alternativa che non lasciava certo alcuno spazio alla Rivoluzione.

In tal modo I fratelli musulmani hanno occupato Piazza Tahrir ed idealmente oltre che simbolicamente egemonizzato la rivoluzione. In seguito a queste elezioni l’esercito ha certamente perso la sua battaglia (Shafiq ha addirittura lasciato il paese con la sua famiglia!), resta certamente da vedere come le cose si metteranno e se l’antica manovra sudamericana di messa in sicurezza del ceto militare sia stata definitivamente archiviata. Non ha certamente perso però il capitalismo: il neo presidente Mursi (oltre a farsi carico delle preoccupazioni interne ed esterne relative all’equilibrio religioso nel suo paese) si dice da sempre animato da convinzioni neoliberiste ed il Fondo Monetario non si è certo fatto sfuggire il richiamo, proponendosi di “aiutare” l’Egitto nella ripresa economica.

Tutto come prima dunque? Senz’altro no. Da una parte è vero il capitalismo ritorna, ma la partita politica interna rimane aperta, dall’altra l’occidente perde definitivamente un’altra sua pedina nel mediterraneo così come da tempo ha perso la Turchia, lanciata ormai in una politica esterna autonoma. Mursi ha infatti chiaramente detto di essere impegnato nella definizione di nuovi rapporti con l’Iran tesi a stemperare la pressione statunitense e non solo su tutta l’area mediterranea (attraversata peraltro da violenti cambiamenti). Fatto certamente questo non secondario e che sempre di più ci presenta la realtà di una crisi della governance capitalistica così come l’abbiamo conosciuta a partire dalla caduta del muro di Berlino.

Per il resto cosa rimane della Rivoluzione egiziana? Rimane Piazza Tahrir che è destinata, come detto all’inizio, a rimanere uno dei luoghi della nuova sovranità in Egitto. Il fatto che quel luogo sia negli ultimi giorni stato occupato dai sostenitori di Mursi, non significa certo che si identifichi con essi e che la loro egemonia sia definitiva. Quel luogo sarà un luogo con cui qualsiasi potere dovrà d’ora in avanti confrontarsi ed in cui potranno nuovamente insediarsi quei processi che hanno costretto i militari a sbarazzarsi di Mubarak.

.jpg)